数年前と比べて、SEOの難易度は格段にアップしています。

どんなにニッチなキーワードを選んでも必ずライバルが存在し、皆が少しでもGoogleの検索結果で上位表示しようとしのぎを削っています。

順位をひとつ落とすだけでもアクセス数に大きな差が生まれるため、みんな必死です。

好きなことを好きなように書くだけでアクセスが集められる時代は、もう終わりました。

あなたが狙ったキーワードで記事を上位表示させるためには、毎日のランキングの推移(自サイトや競合記事の順位)をしっかり監視しておく必要があります。

だけど、膨大な数のキーワードや記事の順位を毎日一つずつチェックするなんて不可能ですよね。

よって、順位を正確に測定・分析できる『検索順位チェッカー』は、もはや必須と言えます。

今回は、そんな検索順位チェッカーのおすすめを厳選して紹介します。

具体的な選び方・使い方も解説しているので、SEO対策に悩んでいる人は、ぜひ最後までご覧ください。

無料版でも登録キーワード数が無制限!

今なら無料ライセンスで高機能順位チェックツールをいくらでも試せちゃう『Rank Tracker(ランクトラッカー)』がおすすめ。利用期間の制限もなし!(※保存はできません)

» Rank Tracker無料ダウンロードはこちら

検索順位チェッカーとは?

検索順位チェッカー(別称:検索順位チェックツール、ランクトラッカー)は、検索エンジンで自分のサイト・ブログ記事がどの順位に表示されているか?を調査・分析できるSEO対策ツールです。

正確な検索順位がわかる(精度が高い)

実は、検索結果は個人ごとに自動的にカスタマイズ(パーソナライズ)して表示されています。

よって、普通に検索エンジンでキーワード検索するだけでは、正しいランキングがわかりません。

ブラウザのシークレットモードでも不可。

その点、検索順位チェッカーを使えば正確な順位が計測できるため、より精度の高い分析や対策が行えるというわけです。

SEO検索順位チェッカーのおすすめはどれ?(無料・有料ツール7選)

Rank Tracker

単なる順位チェックだけでなく、より多彩な視点からSEO対策を行いたい方にぴったりなのが

Rank Tracker

です。

検索順位チェッカーとして必要な機能を完備しつつも、キーワード調査やサイト分析まで行えるのが大きな特徴です。

高機能・多機能なわりには料金が非常にリーズナブルなのもポイントですね。

海外製のソフトですが、ツールのメニューや公式サイトはすべて日本語化されているので、操作に不都合はまったくありません。

メリット

- キーワード・サイト数が無制限

- MacでもWindowsでも使える(LinuxもOK)

- キーワード調査ツールやサイト分析ツールも付いている

- サーチコンソールやGoogleアナリティクスとも連携できる

- 動作が爆速

デメリット

- 料金プランの種類が少ない

- グループ分けの操作が面倒(タグ付けは簡単)

- レポート保存・印刷に制限あり(Professional)

価格・料金プラン

- Professional:149ドル/年

- Enterprise:349ドル/年

無料版もあり。プロジェクトの保存はできませんが、キーワード数は無制限に登録できますよ。

-

-

【無料版でOK?】RankTracker(ランクトラッカー)の便利な使い方解説【レビューあり】

続きを見る

Nobilista

機能と価格のバランスの良い順位チェッカーをお探しの方は

Nobilista

がぴったりです。

検索順位チェックツールとしての基本的な機能はしっかり押さえつつ、キーワードの検索数や難易度まで同時に調べられるのが大きな特徴です。

レポートも非常に見やすくまとまっており、順位変動によるアラート通知も非常に細かく設定できるのもポイントですね。

メリット

- クラウド型なのでパソコンやスマホなど複数端末で使える

- 通知が細かく条件設定できる

- 標準で競合サイト比較機能が付いている

- 検索ボリュームや難易度調査もできる

デメリット

- 登録するキーワード数が何百、何千個もある場合はコスパが悪い

価格・料金プラン

- パーソナル:990円/月

- ビジネス:1,980円/月 ※キーワード追加可

- エンタープライズ:要問い合わせ

7日間の無料体験版ですべての機能が試せるので、興味がある方はぜひチェックを。

-

-

【月990円は高い?】Nobilista(ノビリスタ)の特徴・使い方解説【レビューあり】

続きを見る

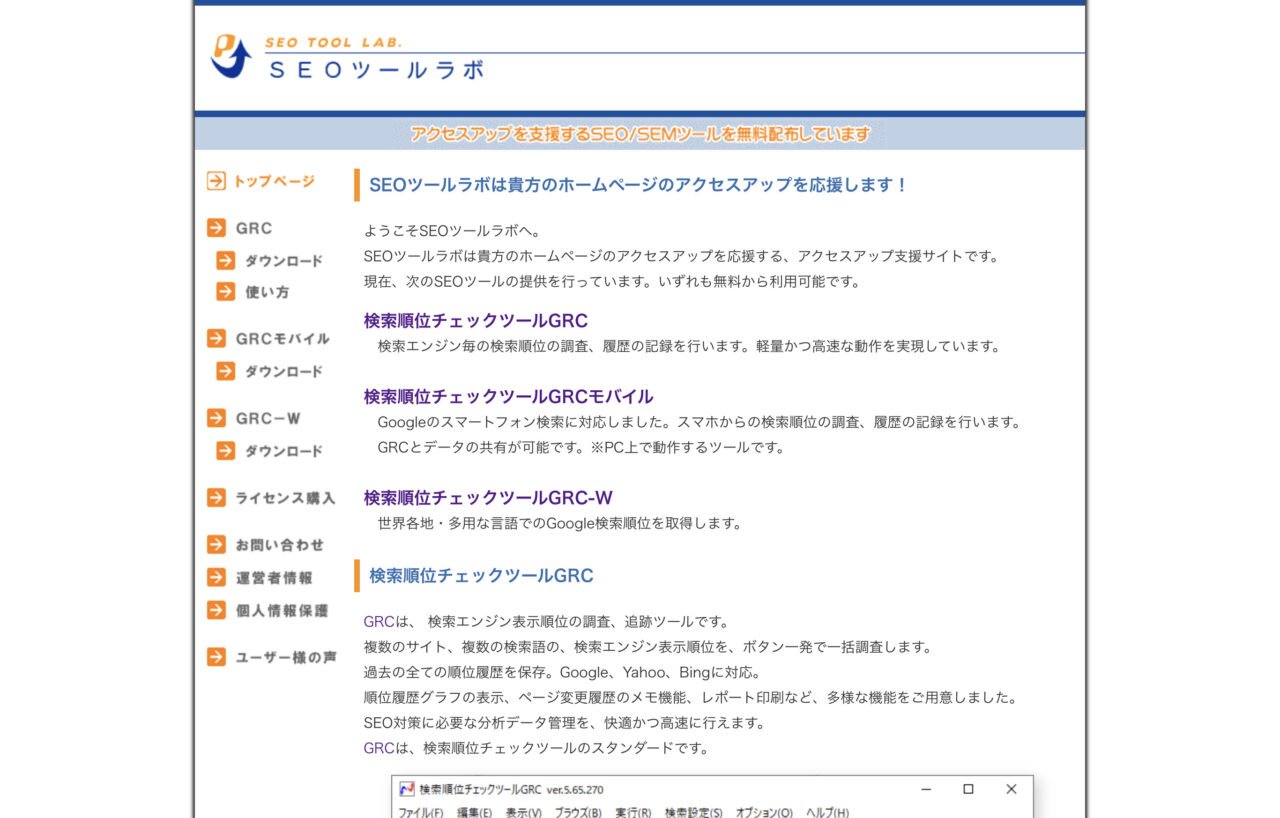

GRC

インストール型の順位チェッカーで、できるだけ安いものを探している方は

GRC![]()

がおすすめです。

余計なオプションツールがない代わりに、順位チェック機能が非常に使いやすくまとまっているのが大きな特徴です。

こういったソフトでは珍しく日本製なので、導入・サポートも安心ですね。

メリット

- 料金プランが豊富

- メモにタイムスタンプが使える(グラフ連動)

- 国産ソフトの安心感

デメリット

- Windowsユーザーしか使えない

- 複数の端末にインストールできない

- 順位チェック以外の機能はナシ

価格・料金プラン

- ベーシック:495円/月

- スタンダード:990円/月

- エキスパート:1,485円/月

- プロ:1,980円/月

- アルティメット:2,475円/月

無料版もありますが、キーワード・サイト数に制限があるので注意しましょう。

» 多数のSEO対策会社で採用の実績。検索順位チェックツールGRC![]()

-

-

SEO検索順位チェックツール『GRC』使い方解説|無料版でもOK?

続きを見る

Serposcope

無料でそれなりに使える順位チェッカーを探している方はSerposcopeがおすすめです。

無料の検索順位チェックツールとしては珍しく、キーワード数・サイト数の登録制限がないのが大きな特徴です。

ただし、Googleのスパムチェック対策機能(Anti Captcha)が標準搭載されていないため、登録キーワードが多くなるとチェック時にエラーが発生しやすくなる点には注意が必要です。

あくまで小規模サイトか、お試し代わりに利用するのが賢いやり方かもしれませんね。

メリット

- 無料

- キーワード・サイト数が無制限

- WindowsだけでなくMacやUbuntuなどでも使える

デメリット

- キーワード数が増えるとエラーが頻発する

- 順位チェック以外の機能がない

- カスタマイズ性が低い

-

-

Serposcopeを1年間使って気づいたメリット・デメリット【使い方】

続きを見る

Ahrefs

企業のWebマーケティング担当者や大規模メディアの運営している方はAhrefsの導入も検討してみるといいかもしれません。

こちらは単なる順位チェッカーにとどまらない、いわば「総合SEO対策ツール」とも呼べるものです。

- 競合サイトの上位コンテンツ調査

- ソーシャルメディアで話題のコンテンツ調査

- 新規キーワード・コンテンツの検討

- 被リンク分析・リアルタイム調査

- サイトの課題発見

- キーワード難易度調査

こういったあらゆる視点からサイト改善が行えます。

そのぶん料金はかなり高めになってしまいますが、人によっては充分元がとれるはずですよ。

価格・料金プラン

- ライト:99ドル/月

- スタンダード:199ドル/月

- アドバンスド:399ドル/月

- エンタープライズ:999ドル/月

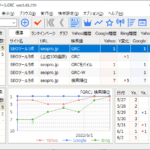

Moz

Ahrefsとよく比較されるSEO対策ツールがMozです。

機能の豊富さではAhrefsに一歩劣る印象ですが、ツールの使いやすさはこちらのほうが上。英語メニューにもかかわらず直感的にすべての操作ができます。

Googleの検索結果にMozの分析ツールを連携できるChrome拡張などもあります。

価格・料金プラン

- Standard:99ドル/月

- Medium:179ドル/月

- Large:299ドル/月

- Premium:599ドル/月

無料でもKeyword ExplorerやLink Explorerなどの一部機能が利用できるので、英語ツールに抵抗がない人はぜひ一度お試しあれ。

SEMrush

前者2種に負けず劣らずの高性能ツールがSemrushです。

機能の数においては一番といってもいいほど。特に、広告・キャンペーン戦略に役立つ専用の分析・立案ツールを搭載しているのが大きな特徴です。

そのぶん価格も最も高い設定になっていますが、すべてのツールを使いこなせる方なら決して損はしないはずです。

価格・料金プラン

- Pro:119.96/月

- Guru:229.95/月

- Business:449.95/月

良い検索順位チェッカーの条件(7つのポイント)

- 自動チェック機能

- Anti Captcha(スパムチェック対策)

- 順位推移(グラフ)

- 通知・アラート

- グループ・タグ分け

- メモ保存

- CSVインポート

上記の7つは、順位チェッカーに必須の機能と言えます。

今回おすすめしたツールは(無料のもの以外は)すべてこの条件を満たしています。

これらに加えて、

- キーワード調査:検索ボリューム・難易度など

- サイト分析:ドメイン強度・競合調査など

こういった他のSEOツールも搭載していると、より広い視点でサイト・コンテンツ分析が行えて便利ですね。

検索順位チェッカーの選び方(5つの基準)

インストール型orクラウド型(違いは?)

検索順位チェッカーには大きく分けて「インストール型」と「クラウド型」の2種類があります。

それぞれのメリット・デメリットは以下。

| 項目 | インストール型 | クラウド型 |

|---|---|---|

| メリット | ・オフラインでもデータ閲覧できる ・システム障害が起こりにくい ・安い | ・端末やOSに依存しない ・スマホでも使える ・常に最新バージョンが使える |

| デメリット | ・スマホで使えない ・アップデート時は更新作業が必要 | ・料金が高め ・ネット環境必須 |

| ソフト例 | ・Rank Tracker ・GRC ・Serposcope | ・Nobilista ・GMO順位チェッカー ・Afrefs ・Moz ・SEMrush ・GSC |

自分の環境や目的に合わせて、どちらがふさわしいかしっかり選びましょう。

対応検索エンジン(パソコン版/モバイル版)

ツールによってはGoogle以外の検索エンジン(Yahoo!、Bingなど)も対応していますが、ぶっちゃけGoogleだけでOKです。

ただし、同じGoogleでもパソコン版とモバイル版で検索結果が微妙に異なる点には注意が必要です。

ツールによってはどちらかにしか対応していなかったりするので、細かな差も気になる人は自サイトのターゲットユーザーにあわせて選ぶといいですね。

対応端末・OS(複数利用可能か?)

クラウド型の順位チェッカーなら気にする必要はありませんが、インストール型ツールはWindowsにしか対応していないものもあるので注意しましょう。

各インストール型ソフトの対応状況は以下。

- Rank Tracker:Mac、Windows、Linux

- GRC:Windowsのみ

- Serposcope:Mac、Windows、Linux

スマホで順位データを閲覧したい人は、クラウド型を選ぶようにしましょう。

登録キーワード・サイト数

ほとんどのツールは、登録できるキーワードやサイト数がプランによって制限されています。

小規模サイトやあまりSEOに力を入れていないサイトならあまり気にしなくてもいいですが、すべてのコンテンツにSEO対策を行ったり1記事で複数のキーワードの上位表示を狙う場合は、100や200ではまったく足りません。

特にキーワード数は、想定の1.5〜2倍くらいの余裕を持たせてプランを選ぶようにしたほうがいいですね。

価格・料金

いきなり価格を見るのではなく、自分に必要な機能・環境を満たしているか?を確認したうえで料金比較を行うのが、失敗しないコツです。

特に、順位チェッカーはキーワード・サイトの登録数だけでなく、

- 各ツールの使い勝手

- 分析レポートのカスタマイズ性

- オプションツールの有無

これらによって使い勝手がまったく違うので、しっかり試用したうえで自分にぴったり合ったツールを選ぶようにしましょう。

検索順位チェッカーの使い方(5つの手順解説)

ここからは例として、Rank Trackerを用いた順位チェッカーの基本操作を解説していきます。

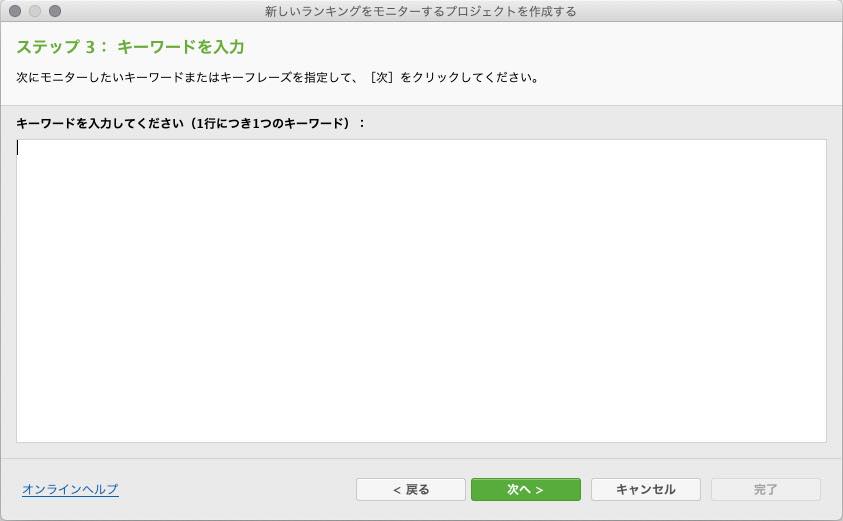

手順1:キーワード・サイト登録

まずは順位を調べたいキーワードとURLをツールに登録するところから始めましょう。

大抵の順位チェッカーは、複数キーワードの一括登録やCSVインポートなどに対応しているので、あらかじめメモ帳やエクセルなどでキーワードリストを作っておくと作業がしやすいですよ。

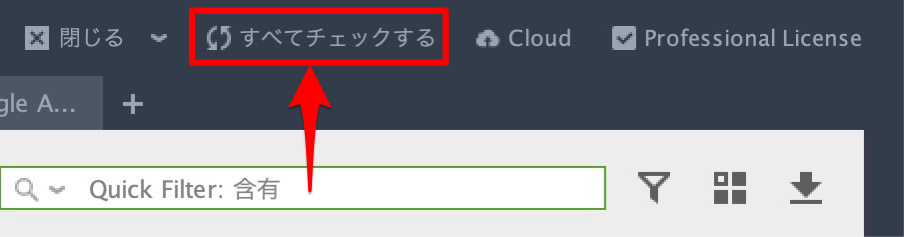

手順2:検索順位チェック

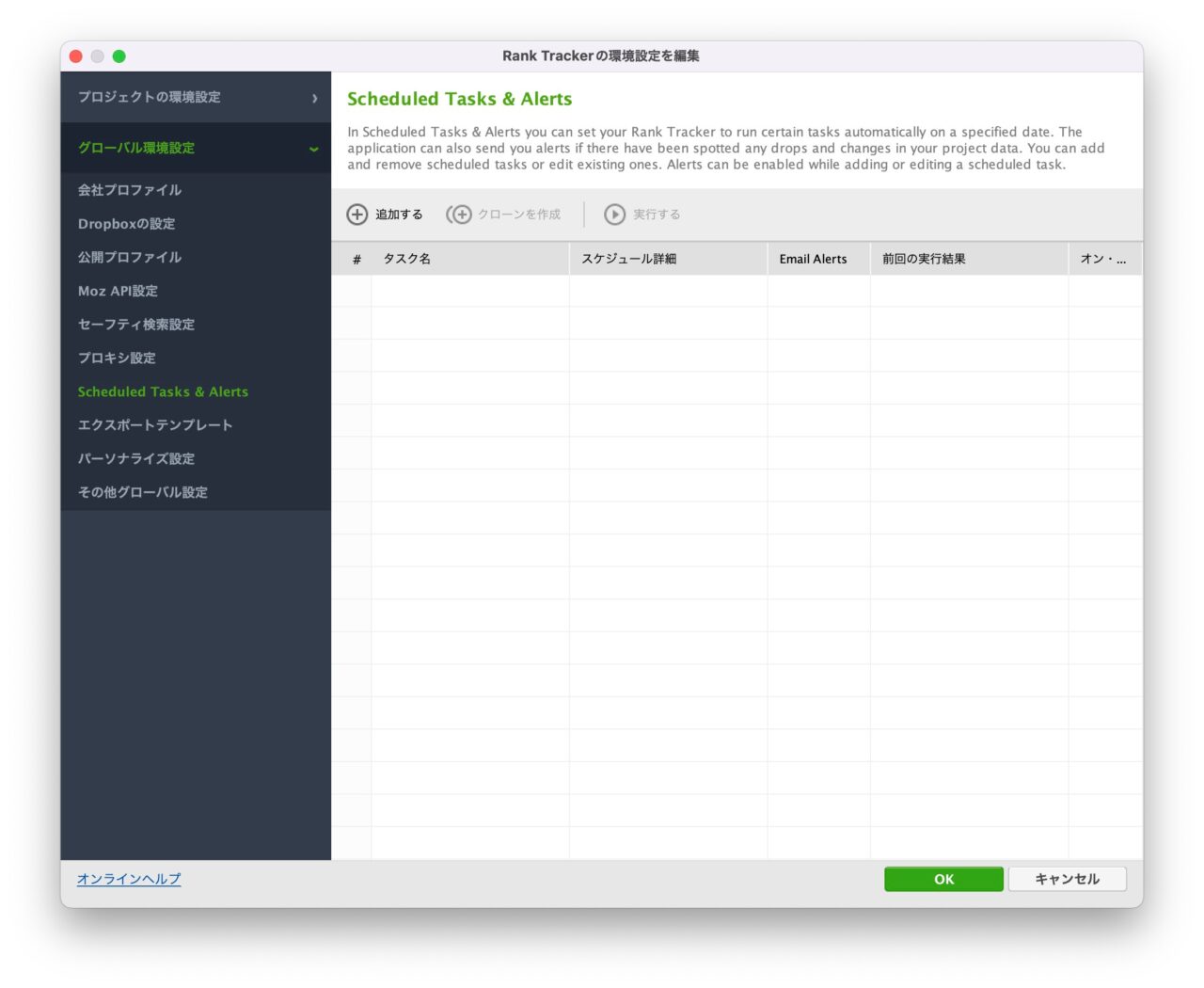

順位チェックは手動操作用の専用ボタンのほか、1日1回決まった時間にツールが自動チェックしてくれる機能もあります。

インストール型は日時が自由に設定できる反面、自動チェック時には必ずパソコンとソフトを起動しておく必要があるので注意しましょう。

クラウド型は上記の手間がないぶん、自動チェックの時間が設定できない(固定されている)ことが多いので、一長一短ですね。

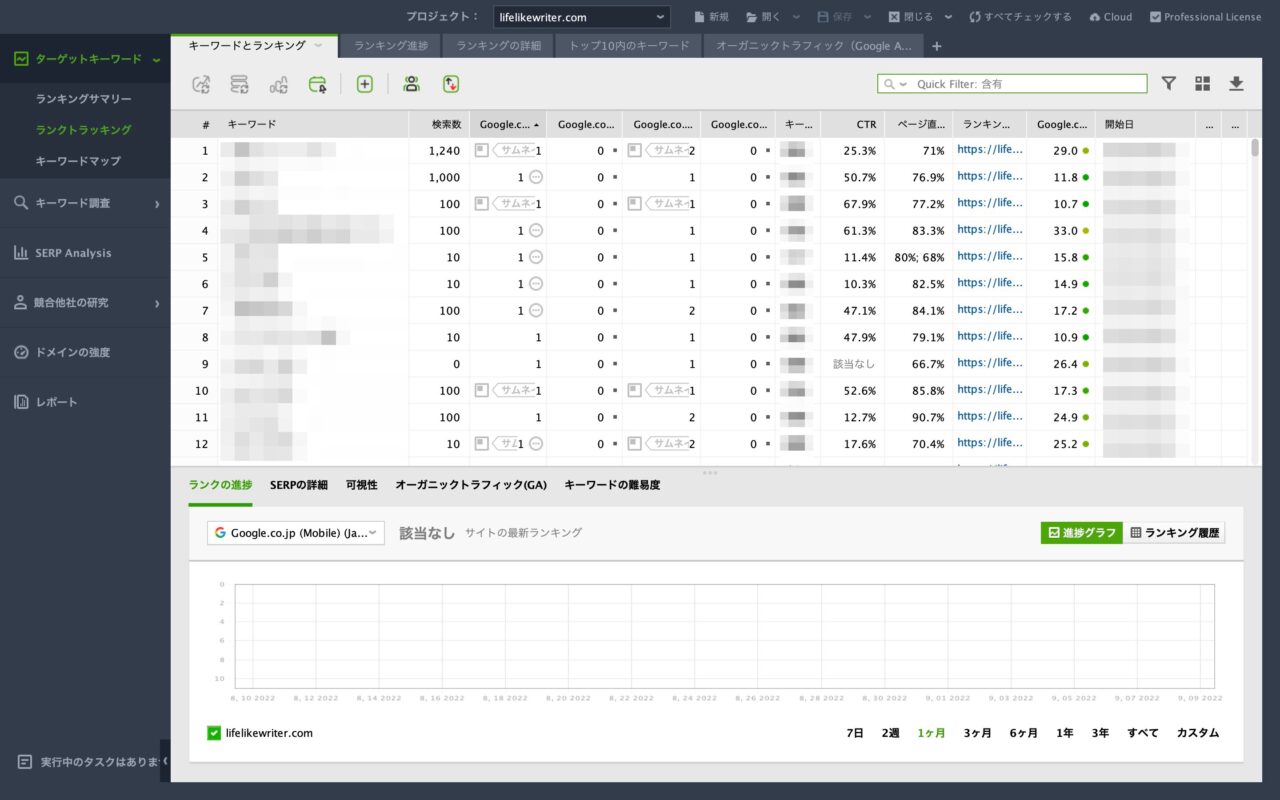

手順3:過去の順位推移確認

順位チェック作業が終わると、キーワード一覧画面に現在の順位や前日比などのデータが表示されます。

キーワードごとに順位推移をグラフで確認したり、大きな順位変動がないかをチェックして、サイト運営やリライト方針に反映させていきます。

これらのレポートは表示項目をカスタマイズできることが多いので、好みにあわせて選ぶようにしましょう。

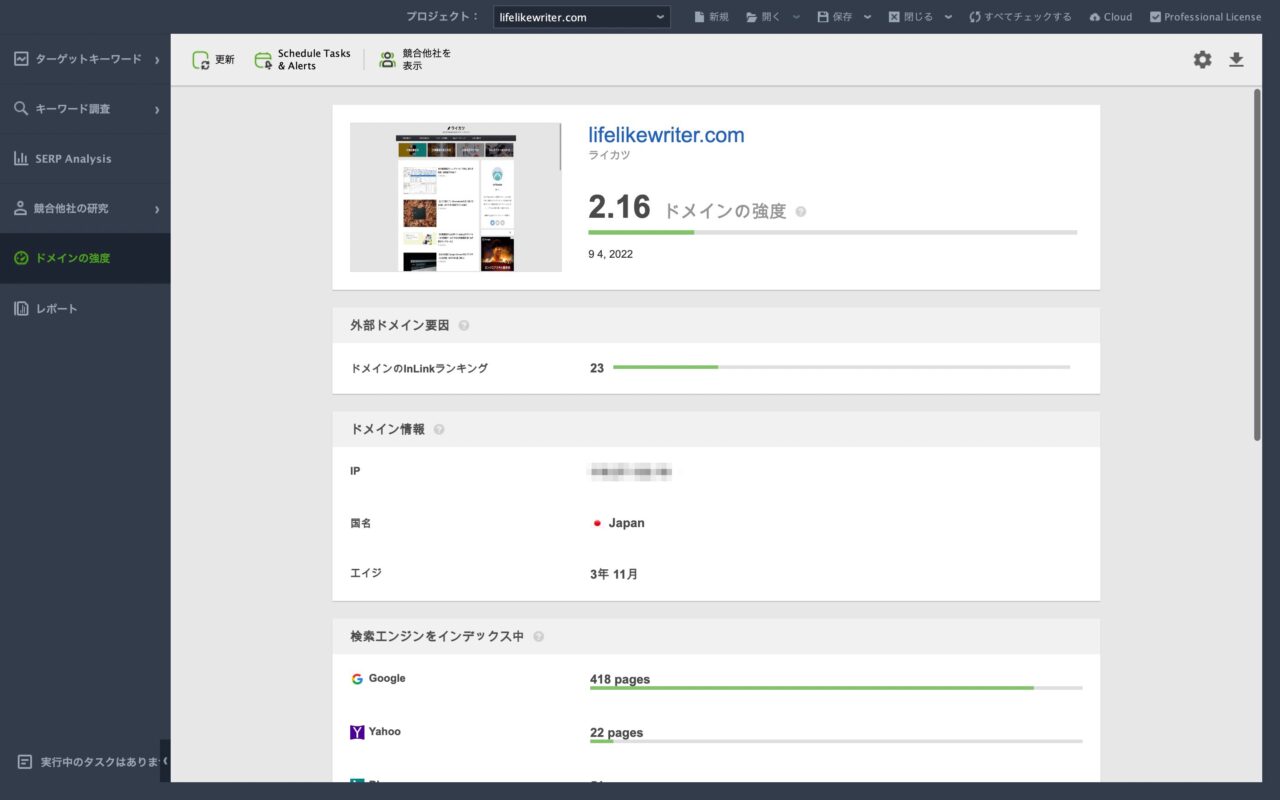

手順4:自サイト・競合分析

ツールによっては順位チェックだけでなく、サイト分析用のツールが使える場合もあります。

Rank Trackerでは、自サイトや競合サイトごとにドメイン強度や流入キーワードを調べたり、逆にキーワードから競合サイトを自動抽出したりといったことができます。

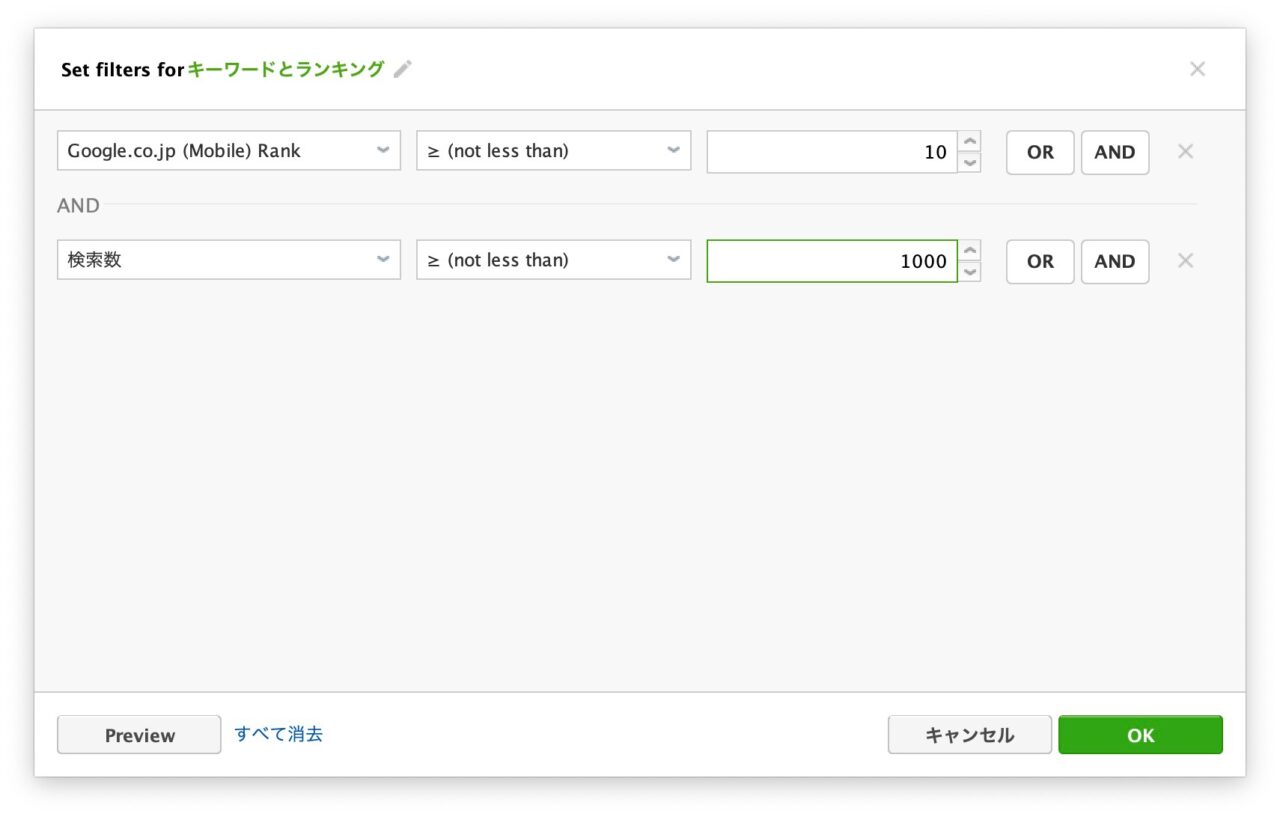

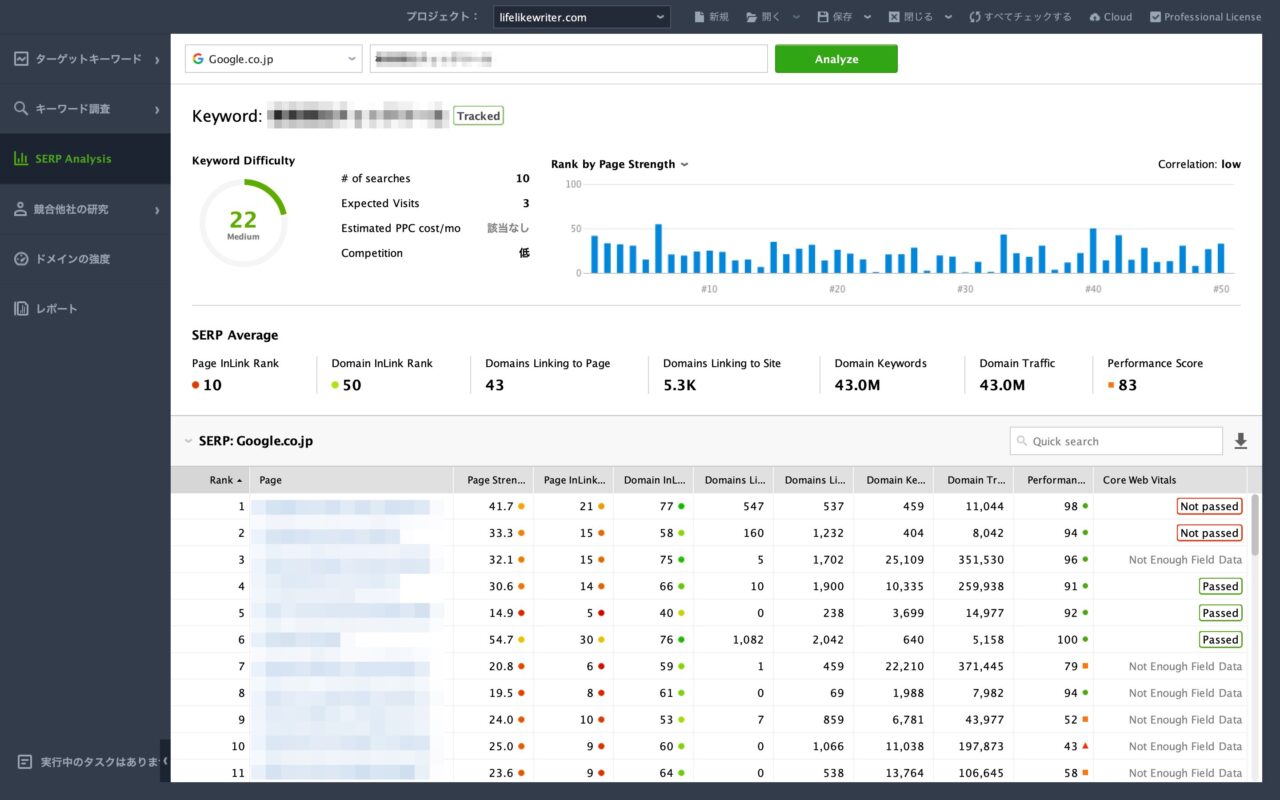

手順5:新規キーワード調査

こちらもツールによって利用可能な機能です。

キーワードボリューム(検索数)や難易度を調べたり検索結果を細かく分析することで、実際のアクセス数や上位表示の効果を推定したり、新規コンテンツの作成時にキーワードを探すのに使えます。

順位チェック作業に慣れてきたら、こういった分析ツールも積極的に取り入れて、より効果的なSEO対策にチャレンジしてみましょう。

よくある質問(Q&A)

個人利用におすすめな検索順位チェッカーはどれ?

記事内で紹介したツールはどれもおすすめですが、特に上位3ツール(Rank Tracker、Nobilista、GRC)が個人的にも万人に推奨できます。

タイプ別の具体的なオススメ順位チェッカーはこんな感じ。

- 大量のキーワードやサイトをコスパ良く調べたい人・・・

Rank Tracker

- なるべく安く使いたい人・・・

GRC

- リライト内容をキーワード・日付ごとにメモで残したい人・・・

GRC

、 Nobilista

- キーワード調査やサイト分析もしたい人・・・

Rank Tracker

、 Nobilista

- スマホからも順位レポートが見たい人・・・

Nobilista

無料版と有料版はどう違うの?

無料版と有料版に分かれている順位チェッカーは、無料で使える部分があくまでお試し用途のものが多く、登録キーワード数や機能が大きく限定されています。

各ツールごとの制限については、記事の最後で詳しく解説します。

本格的なSEO対策を行いたい人には向いていないですが、有料版の使い勝手を知るためにも一度は無料版を試してみるのがおすすめですね。

特化ツールと総合ツールはどっちがいい?

今回紹介したツールの中でも、

- Rank Tracker

- Nobilista

- GRC

- Serposcope

上記4つは、順位チェック機能(ランクトラッキング)に特化しているぶん、非常に扱いやすく料金も安めです。

逆に、

- Ahrefs

- Moz

- SEMrush

この3つは、正直なところ高機能すぎて(料金的にも)個人では手を出しにくいかも。

月に何十万、何百万と稼いでいる個人や会社でない限りは、まずは特化ツールからはじめるのが賢い選択ですね。

Rank Tracker

は、簡易的な分析ツールも付いているのでオススメですよ。

圏外ばかりのときはどうする?

せっかくツールで自動チェックしたのに、ほとんどのキーワードが圏外だった・・・。

こういった場合にとれる対策は、以下の3つです。

- しばらく放置して様子を見る

- チェック範囲を100位まで広げる

- 根本からSEO対策(Webライティング)を勉強し直す

立ち上げたばかりのサイトは、充分にコンテンツの効果が反映されていないことが多いので、ひとまず自動チェック設定だけしておいてコンテンツ制作に集中する、というのもひとつのやり方ですね。

取得失敗してしまうときは?

自動チェックでエラーが発生してしまうときは以下を確認してみましょう。

- チェック時にパソコンやソフトがしっかり起動しているか?(インストール型の場合)

- チェック間隔や再試行の回数を適切に設定しているか?(設定可能な場合)

それでもエラーが起こる場合は、サービス提供者に問い合わせたほうがいいですね。

【おまけ】上位表示すればいいわけじゃない?

ここまで書いておいてなんですが、あまり上位表示だけにこだわりすぎるのも考えものです。

なぜなら、

- 検索ボリュームが少ない

- クリック率が低い

- コンバージョンに結びつきにくい

こういったキーワードでたとえ上位表示ができたとしても、満足いくアクセスが集められなかったり、目的達成に貢献しなかったりするからです。

サイト・ブログ運営の目的は上位表示ではなく、あくまでその先の集客やコンバージョンにあることを忘れず、しっかりとした動線づくりを心がけましょう。

まとめ

結局のところ、どの検索順位トラッカーがあなたにとって最適なのか?は、実際に使ってみないとわかりません。

ほとんどのツールは無料で使えるバージョンが用意されているので、ぜひ一度試してほしいところですね。

記事で紹介した中でも、特におすすめな3ツールの無料版はこんな感じになっています。

-

Nobilista

:全ての機能が利用可能(7日間)

-

Rank Tracker

:履歴保存機能なし、キーワード数は無制限

-

GRC

:キーワード数・履歴保存などに制限あり

できるなら3つすべて触ってみてほしいのですが、時間がなかったり面倒な方は一つだけでもOKです。

インストール型なら

Rank Tracker

、クラウド型なら

Nobilista

が特にオススメ。

あなたのライバルたちは、すでにこれらの順位チェッカーを当たり前のように導入し、使いこなしているのかも・・・。

彼らに遅れを取らぬよう、一刻も早い行動をぜひぜひ。

無料版でも登録キーワード数が無制限!

今なら無料ライセンスで高機能順位チェックツールをいくらでも試せちゃう『Rank Tracker(ランクトラッカー)』がおすすめ。利用期間の制限もなし!(※保存はできません)

» Rank Tracker無料ダウンロードはこちら