「おっ」となるような、秀逸な小説タイトルが思い浮かばない・・・。

そんな悩みをお持ちのあなたのために、現役作家でもある管理人がおすすめの小説タイトルの付け方を紹介します。

- 小説のタイトルを考えるのが、ちょっと苦手。

- 原稿の完成に満足してしまって、タイトルをじっくりと考えている余裕がなく、ついついテキトーなタイトルで妥協してしまう。じっくり考える時間があっても、なかなか良いアイデアが思いつかなくて・・・。

- センスがいい小説タイトルの付け方や、便利なツールがあれば教えて! こんな悩みをお持ちの方のために、小説タイトルの付け方のコツや、おすすめの小説タイトルメーカーをまとめました。

こういった方に役立つ情報になっているはず。

小説タイトルは、作品や物語全体を象徴するものです。

しかし、ネットで「タイトルの付け方」を調べてみても、ブログ記事やプレゼン資料など毛色の違うジャンルのものばかりで、あまり創作(小説・漫画など)のタイトル付けに関して詳しく解説している記事が少ない印象があるんですよね・・・。

というわけで今回は、小説のタイトルが持つ役割や意味を掘り下げつつ、具体的な小説タイトルの付け方・決め方の手順を解説していきます。

- 小説のタイトルがもつ役割・効果

- センスがいい小説タイトルの付け方(決め方)

- 多用厳禁!効果がありすぎるタイトルネーミングテクニック

- 参考になる秀逸なタイトルの小説例

- おすすめの小説タイトルメーカー

内容はこんな感じ。

タイトルを「読者の関心を惹く気の利いたもの」にすることで、あなたの作品は数多くの人の目に留まるようになり、そこではじめて物語の良さを味わうキッカケが生まれます。

この記事を読めば、いまよりもずっと自分の作品にピッタリ合ったタイトルが付けられるようになるはず。ぜひ最後までご覧ください。

-

-

【保存版】無料の小説メーカー11選|ネタ探し〜書籍作成まで対応!

続きを見る

スポンサーリンク

小説タイトルのもつ5つの役割

読者の興味を惹く

小説のタイトルがもつ最大の役割がこれです。

書店に並ぶ数多くの本、ネットなら無数に並ぶ作品の中では、ほとんどの物語は目に留めてもらうことすらなくスルーされてしまいます。

読者の関心を惹きつけ、視線を止める。そうやってはじめてタイトルの先へと彼らを誘うことができるのです。

想像力をかきたてる

タイトルを目にした読者は、「この小説はどういった物語なのだろう?」とあれこれ想像を膨らませます。

ほんの数語のフレーズが、その短さ故に様々な妄想を掻き立て、期待感を高めてくれるのです。

気になって読まずにはいられない。そんな状態になってもらえたらこちらのものです。

伏線を仕込む

巧みな書き手は、タイトルの時点ですでに何かしらの伏線を仕込んでいたりもします。

物語の重要なヒントを垣間見せることもあれば、わざと異なる展開を想像させてミスディレクションを誘うなど、伏線の仕込み方にも様々な方法があります。

作者のメッセージを伝える

物語全体を象徴するタイトルは、書き手の思いがもっとも凝縮された言葉とも言えます。

直接的なメッセージでなくても、物語を読み終えた人があらためてタイトルを見直すことで込められた深い意味に気づくといったやり方もあります。

作品に深みを与える

読者は作品そのものとタイトルが示す(込められた)意味を比較することで、物語の背景に深い意味を見出していきます。

作者が伝えたかったメッセージや、書き手が意図していない新たな発見など。文字だけの情報の中からそういった「意味」を探しだす楽しみは、読書ならではの味わいとも言えますね。

センスを感じさせる小説タイトルの付け方7選(実例あり)

主人公の名前を用いる

漫画やライトノベルなどで多いのがこの形です。

例:『涼宮ハルヒの憂鬱』『掟上今日子の備忘録』など

それ以外にも、ドラマ『半沢直樹』も有名ですね(原題:オレたちバブル入行組)。

主人公のキャラクターが立っている作品は、彼(彼女)そのものが作品を象徴するモチーフでもありますので、名前をそのままタイトルにしたほうがしっくりくることが多いようです。

海外作品でも、このタイプのタイトルの小説や映画はよく見かけますね。

例:『グレート・ギャツビー』『ジキル博士とハイド氏』など

名前そのものではなく、あだ名や代名詞を使う(『鋼の錬金術師』など)方法もあります。

物語の舞台を用いる

物語の舞台が特徴的であれば、それをタイトルにしてしまうのも古典作品でよく見かける手法です。

例:『羅生門』『真鶴』など

現代の作品でも、場所をタイトルにした作品はよく目にしますよね。

例:『世界の終りとハードボイルド・ワンダーランド』『こちら葛飾区亀有公園前派出所』など

『不思議の国のアリス』のように

舞台+主人公

というのも定番です。

象徴的なモチーフを用いる

作品に登場する特徴的なモノをタイトルにするというのも、物語世界を象徴させる手法として王道です。

例:『時計じかけのオレンジ』『銀河鉄道の夜』など

マクガフィン=主人公が追い求めるものをタイトルにする(『ワンピース』など)というのも、物語の方向性が明確になりおすすめです。

非常識・反社会的な言葉を入れる

常識から外れた考え方や行為、反社会的なフレーズなどを入れたタイトルは、否応なしに読者の心に「ひっかかり」をつくり関心を集めることができます。

例:『蹴りたい背中』『君の膵臓をたべたい』など

『羊たちの沈黙』も、意味を知るとコレにあたりますかね。

ミスマッチな単語の組み合わせ

一見すると結びつきが感じられない単語の組み合わせというのも、読者に違和感をもたせ関心を惹く手法として使えます。

例:『蜜蜂と遠雷』『悪魔のいる天国』『溺れる魚』など

キーワード同士の隠れたつながりや、単語自体が意味する内容などが、そのまま物語の重要なモチーフとなっている場合が多いようですね。

ダブルミーニングにする

言葉遊びが好きな人は、ダブルミーニング(二通りの意味をもつタイトル)にチャレンジしてみるのもおすすめです。

例:『もっとも危険なゲーム』『封印再度 WHO INSIDE』など

読者がダブルミーニングに気づいたときの驚きや、気づいてもらえた書き手の喜びは、ほかのタイトルでは決して味わえない快感ですよね。

有名なタイトルをもじる

広く知られているタイトルをもじって、自分の作品のタイトルにしてしまうというのも(多少勇気がいりますが)読者の興味を惹くという意味では非常に効果的です。

例:『世界の中心で、愛をさけぶ』『冷蔵庫より愛をこめて』など

単なるパクリにならないように、しっかりと物語と関連したタイトルを選び、元の作品へのリスペクトを忘れずにありがたく拝借するようにしましょう。

七五調にする

思わず口ずさみたくなるリズムが良いタイトルというのも、読者の頭に残りやすくておすすめです。

例:『アルジャーノンに花束を』『ライ麦畑でつかまえて』『千と千尋の神隠し』など

↑のような七五調のタイトルは、なんとなく他のタイトルよりも多く記憶に残っている気がしますよね。

【やりすぎ注意!】読者を集めるタイトルテクニック

読者=顧客の興味を惹くという目的からすると、コピーライティングの手法を用いるのも効果的です。

- トレンドワードを使う(ラノベなら「異世界」とか)

- 数字を入れる(『百年の孤独』『64』『2』など)

- 極端にする(『100万回生きたねこ』は↑とのあわせ技)

- 長文タイトルにする(『色彩を持たない多崎つくると彼の巡礼の年』など)

これらはどれも高い効果が実証されているテクニックですが、乱用すると品がなかったり商業的すぎたりして、長くファンになってくれそうな読者層から敬遠されてしまう恐れもあります。

キャッチーかつ深みのあるタイトルというのがベストですが、なかなかそのバランスが難しいんですよねぇ。

具体的な小説タイトルの決め方・コツ(5つの手順)

僕がタイトルを決めるときは、次の手順で行っています。

- 物語のキーワードを書き出す

- キーワードから連想する言葉を書き出す

- 言葉を組み合わせる

- 文章にしてみる

- 寝かせてから決める

以下で詳しく解説します。

手順①:物語のキーワードを書き出す

まずは作品に登場するキーワード(キャラクターの名前やマクガフィン、印象的な台詞など)を思いつくだけ書き出します。

原稿をすべて書き上げてから行うこともありますが、僕の場合は書き始める前や書いている途中でも、気分転換代わりにこういった作業を行うようにしています。

手順②:キーワードから連想する言葉を書き出す

次に、書き出したキーワードから思い浮かぶ言葉やフレーズを、思いつくままにどんどん書き足していきます。

あえて逆の意味の言葉や、一見無関係そうな言葉でも、思いついた言葉はすべて書き出してしまうのがコツです。なかなか出てこない場合は類語辞典など使ってもいいですね。

これらの作業を行う際は、マインドマップソフトやアウトラインプロセッサを使うと便利です。

手順③:言葉を組み合わせる

ひと通りキーワードを樹形図(マップ)状に書き出したら、今度はそれらの単語を組み合わせてみましょう。

組み合わせる際は、近くにあるキーワードよりも離れた位置にある(関連性が薄い)キーワードのほうがミスマッチが生まれて良いタイトルになりやすいですね。

それぞれの共通点(つながり)を考える中で、物語の新しいアイデアが出てくることもあります。

手順④:文章にしてみる

気になるキーワードの組み合わせが見つかったら、そこからタイトル案を考えていきます。

シンプルに『◯◯と●●(◯◯の●●)』みたいなタイトルでしっくりこない場合は、格言風や台詞調に言い換えてみると面白いタイトルになるかもしれません。

手順⑤:寝かせてから決める

ここまで考えてから、一旦ペンを置いて他のことを考える(する)というのも、アイデアを出すテクニックとして効果的です。

作品のことは忘れ、真っ白になった頭でタイトル案を見直すと、そこから物語のアイデアがどんどん湧いてきます。

あとは、いちばんワクワクしたタイトルを選べばOK。存分に物語世界を広げていきましょう。

小説タイトルを自動生成してくれるツール(小説タイトルメーカー)5選

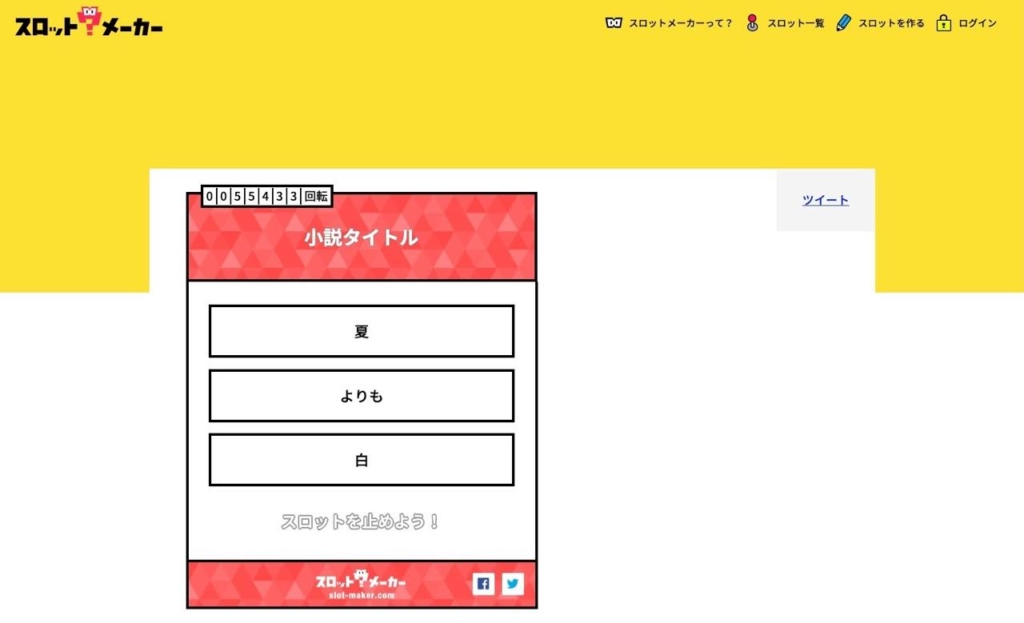

小説タイトル スロットメーカー

スロットマシンのようなギミックで3つのキーワードをランダムに表示してくれるツールがこちら。

↓のようにブログに埋め込むこともできます。

タイトル案を考える以外にも、三題噺のネタ出し用としても活用できそうですね。

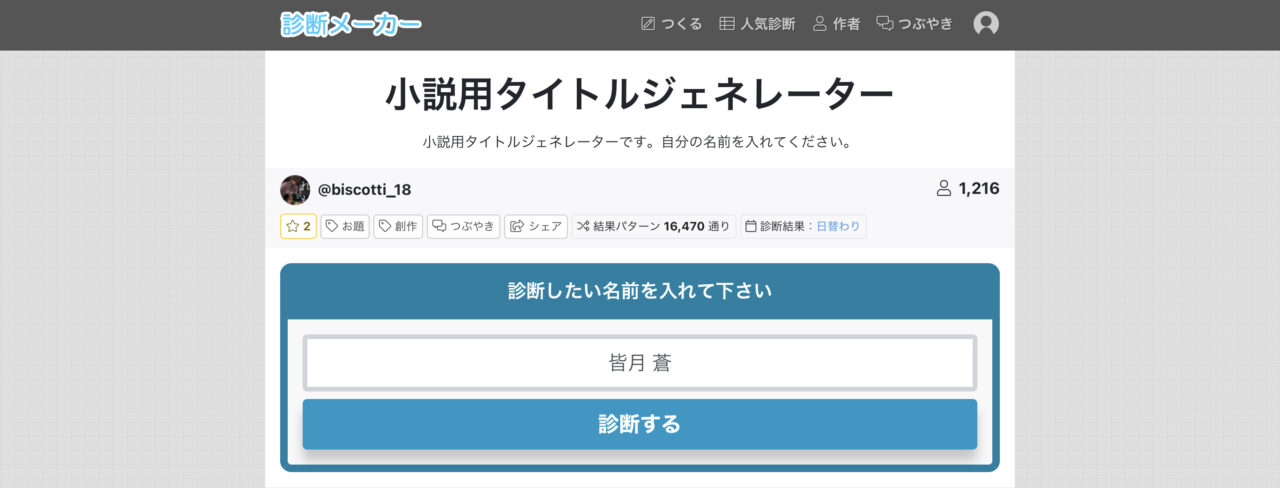

小説用タイトルジェネレーター

主人公の名前を入力すると、タイトル案を診断結果として示してくれるWebアプリ。

こちらも作品自体のネタ出しツールとして使えそうですね。

診断メーカーには、ほかにも様々なタイプのタイトルメーカーがあるので、色々と試してみるのがおすすめです。

小説タイトル生成器

芥川賞・直木賞受賞作のタイトルから抽出したキーワードを組み合わせて、即席のパロディタイトルを生成してくれるWebアプリ。

タイトルそのものを考えるツールとしてよりも、そこから想像(妄想?)を膨らませて新しいアイデアを出すきっかけづくりにするのがおすすめです。

AI BunCho タイトル生成

複数のキーワードやジャンルを入力すると、タイトル候補を自動生成してくれるジェネレーター。

あらすじからタイトルを作ったり、逆にタイトルからあらすじを生成するなんておもしろ機能もついています。

エポニムの標題

「シュレティンガーの猫」のような「●●の◯◯」形式のタイトルが作れるタイトルジェネレーター。

組み合わせた単語(元ネタ)の詳しい解説が載っているのが便利ですね。

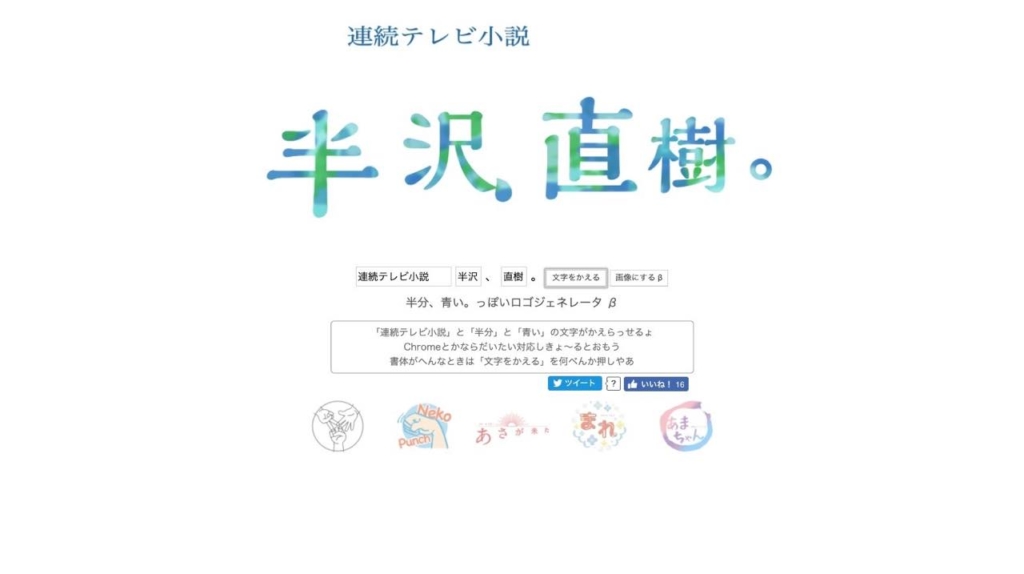

おまけ:半分、青い。っぽいロゴジェネレータ β

小説タイトルから「半分、青い。」っぽいロゴを作れるおもしろツール。

二文字+二文字という縛りがあるので、あえて制限ありでタイトル案を考えるトレーニングにいいかもしれません。

センスのいい・秀逸な小説タイトル一覧

お気に入りの小説タイトルをコレクションするというのも、良い勉強になります。

- アンドロイドは電気羊の夢を見るか

- 月は無慈悲な夜の女王

- 流れよ我が涙、と警官は言った

- 葉桜の季節に君を想うということ

- たったひとつの冴えたやりかた

- そして誰もいなくなった

- ねじまき鳥クロニクル

- 限りなく透明に近いブルー

- アヒルと鴨のコインロッカー

- 夜は短し歩けよ乙女

- ものすごくうるさくて、ありえないほど近い

- 博士の愛した数式

- 西の魔女が死んだ

- 砂糖菓子の弾丸は撃ちぬけない

- 狼と香辛料

- ブギーポップは笑わない

ぱっと思いつくところだと、こんな感じでしょうか。

SF作品はよく考えられたタイトルが多い印象。翻訳タイトルが秀逸というのは、原題と訳者のセンスがどちらも高いレベルでないと成立しませんからね。

まとめ:タイトルは、いちばん最初に考えよう。

みなさんは作品のタイトルをいつ決めていますか?

僕がおすすめするのは、作品を書こうと決めたらまず「タイトル」から考え始めるという方法です。

そうすべき理由は以下。

- 小説を書き終えてからタイトルを考えるやり方だと、じっくり考える時間がない。

- 「読者を惹きつけないと中身すら読んでもらえない」という点では、小説タイトルはある意味本文よりも重要。

- むしろタイトルから想像を膨らませて物語を考えていくくらいがベストかも。

作家の森博嗣氏などは、タイトルを最初に決めてからそれに合わせて内容(トリック含む)を考えるのだとか。

個性的でセンス溢れたタイトルが多いのも納得ですね。

かつては小説のタイトルはそれほど重要視されておらず、テキトーに付けていた作家も多いようですが、現代では通用しません。

プロ作家が講師を務める小説講座などでも、タイトルの付け方は非常に重要なファクターとして言及されています。

あなたの小説が読まれないのは、中身以前の問題なのかもしれません。

ひと目で読者の興味をひきつけ、読み終えてその深い意味を知る。

そんなタイトルづくりを目指して、より一層のスキルアップに励みましょう!