- 句読点で改行する/しないは、どちらが読みやすいの?

- 正しい句読点の付け方や、改行のマナーは?

- ブログの文章は改行・空白行を多用すべき?

こんな悩みをお持ちのあなたのために、正しく読みやすい句読点・改行の使い方について解説します。

結論から言ってしまうと、句読点や改行の位置や量は、文章の内容や読者ターゲットによって異なるというのが答えになります。

ということで、この記事では、

- 句読点と改行がもつ役割・効果

- 文章を読みやすくするための句読点&改行ルール

- 文章作成に役立つおすすめの便利ツール

などをまとめています。

これを読めば、相手(読者)にしっかりとこちらの意図が伝わり、かつ失礼でない文章が書けるようになるはずですよ。

スポンサーリンク

句読点と改行の役割

句読点・改行は「文章を読みやすくする」

句読点も改行も、使用する目的はただひとつ「文章を読みやすくする」ことに尽きます。

句読点や改行のない文章は非常に読みづらく、読者によほどのモチベーションがない限り、最後まで読んでくれることは稀です。

また、係り受け(主語・述語/修飾語・被修飾語)の関係もわかりにくいため、場合によっては誤読が発生する恐れもあります。

句読点や改行は、文章を正しく、最後まで読んでもらうためには必須とも言えるのです。

疑問1:句読点のあとに改行って必要?

メールの改行は「マナー」?

メールの文章は、適度に改行を入れて1行の文字数が長くなりすぎないようにするのがマナーとされています。

以前はこれで良かったのですが、最近ではスマホの普及などによって相手がメールを読む環境も多様になってきており、

自分のパソコン画面では読みやすくても、相手のスマホ画面では変な位置で改行されてしまって見づらい。

なんてことも起こるようになってしまいました。

とはいっても、長文が読みづらいのはどのデバイスでも同じなので、なるべく一文の文字数を少なくしつつ、最低限の改行を加えるというのが現代のメールマナーと言えるかもしれませんね。

ブログの改行は「うざい」?

たまにブログなどで、やたらと改行が多い文章をみかけます。

1行の文字数が少ないと、視線の移動が縦方向だけで済むため、読者のストレスが少なく最後まで読んでもらいやすいメリットがあります。

しかし、改行や空白行がやたら多いブログは、スクロールの手間がかかって「うざい」と感じられることもしばしば。人によっては「バカっぽい」といった印象を受けてしまうこともあるので注意が必要です。

要は、使い分けです。

読者に話しかけるような文章や、逆に極端に内省的な文章の場合、改行・空白行多めのほうが親しみやすく感じるようです。これはどちらかというと詩(散文詩)に近い感覚ですね。

逆に読み物としての文章を書く際は、なるべく改行は少なめに、空白行はpタグ前後の余白に任せたほうが説得力が増しやすいですよ。

疑問2:文末(改行前)に句読点をつけないのってアリ?

掲示板など長文が嫌われる傾向にある場所では、文末に句読点を付けないことが多いようです。

あれはチャットと同じ「会話文」なので、カギカッコ(「」)が省略されていると考えれば、文末に句読点がつかないのも納得ですよね。

メールなどでも、やたらと文末が句読点ばかりになってしまうようなら、省略できる読点は省いたほうが読みやすくなるかもしれません。

※ちなみに、祝い事などの案内状や招待状では、文章自体に句読点が付いていないことが多いですが、これは「幸せが途切れないように」という意味が込められているのだとか。

疑問3:履歴書は「改行NG」って本当?

そんなルールは存在しません。逆に、まったく改行してしないと文章を書き慣れていないと感じてしまうかもしれません。

改行しなくても読みやすい文章が書けるのなら必要ありませんが、そうでない場合は適度に改行を入れたほうがいいですね。

ただし、改行が多すぎると上記で説明したようにバカっぽく受け取られてしまう恐れもあるため、あくまで最小限の使用に留めましょう。

文章を読みやすくする11の句読点ルール

句点(。)の入れ方

- 一文の終わり(文末)に入れる

- カギカッコ(「」)の文末には入れない

- 文末が丸かっこの場合は後に入れる ※参照文は例外

- 「?」「!」の前後には入れない

- 箇条書きは入れても入れなくてもいい

句点は大抵の人が間違えずに使えていると思うので、注意するのはこれくらいでしょうか。

読点(、)の入れ方

- 長い主語のあとに入れる

- 接続詞(しかし、でも、また)のあとに入れる

- 修飾語の係り受けが分かりやすい位置に入れる

- 漢字や平仮名の区切りとして入れる

- 重文(〜したり、〜したり)や複文(〜して、〜する)の間に入れる

- 列挙(見ざる、言わざる、聞かざる)の際、中黒(・)の代わりに使う

読点は句点にくらべて書き手の裁量に任される範囲が広いため、明確なルールといえば上記くらいでしょうか。

あとは読みやすさと文章の軽重に応じて量を調節すればいいかと。

メールでは通常の文章よりも気持ち読点を多めにすると読みやすくなるようです。

句読点以外の文章記号については、別の記事で使い方や読み方などをまとめていますので、よろしければあわせてどうぞ。

-

-

文章記号の読み方&使い方25選【括弧・句読点のルールなど】

続きを見る

文章を読みやすくする21の改行ルール

基本ルール

- 話題転換・場面転換で改行する

- 文章を強調したいときに改行する(場合によっては空白行も入れる)

- 会話文の前後で改行する ※引用・強調のカギカッコは改行の必要なし

- カギカッコの中は改行しない

- 一つの段落が長く(5行以上)ならないように改行する

- 折り返し後の文が少ない(2、3文字程度)場合は、それ以前に改行を入れる

- 行頭に句読点が来ないように処理する(ぶら下がりインデント)

メール

- 挨拶⇢改行⇢名乗り⇢空白行⇢本文が基本

- 1行の文字数は長くても25〜30文字前後で改行する

- 段落ごとに空白行を入れる

- 字下げを入れると、より丁寧に見える

- 相手がスマホで読む可能性がある場合は↑を行わず、なるべく簡潔で改行の必要がない文章にする。

ブログ

- なるべく改行タグ(p)ではなく段落タグ(br)を使う ※brを多用する場合は、字下げも検討する

- 空白行( )は使わない ※CSSで調節する

- 行頭の字下げは不要(pタグの前後は空白が挿入されるため)

- ブログによって改行(句読点)ルールは統一する

原稿用紙

- 改行した次の行は字下げして書き始める ※会話文を除く

- ぶら下がりインデントの場合は、行末の文字と同じマスか欄外に句読点を入れる

手紙

- 縦書きは原稿用紙、横書きはメールと同じ(改行の量は少なめにする)

- 頭語のあとは改行する ※字下げだけで時候の挨拶を書き始めてもいい

- 日付や書名、宛名などはそれぞれ改行する

句読点・改行を自動で行ってくれる便利ツール5選

文賢

「句読点が適切に使われているか?」「改行バランスはいいか?」といったものをディープラーニングを生かしたAIによって自動でチェックしてくれるツールがこちら。

句読点や改行以外にも、誤字脱字や表記ミス、不適切な表現等もまとめて校正してくれるため、文章を見直す時間が大幅に削減できます。

サブスクリプション型の有料アプリですが、毎日のように文章を書いている人や、文章クオリティが仕事に大きく直結する人は、きっとコスパの良い投資になるはずですよ。

-

-

「文賢は使えない」評判は本当?損をしない使い方7選【レビューあり】

続きを見る

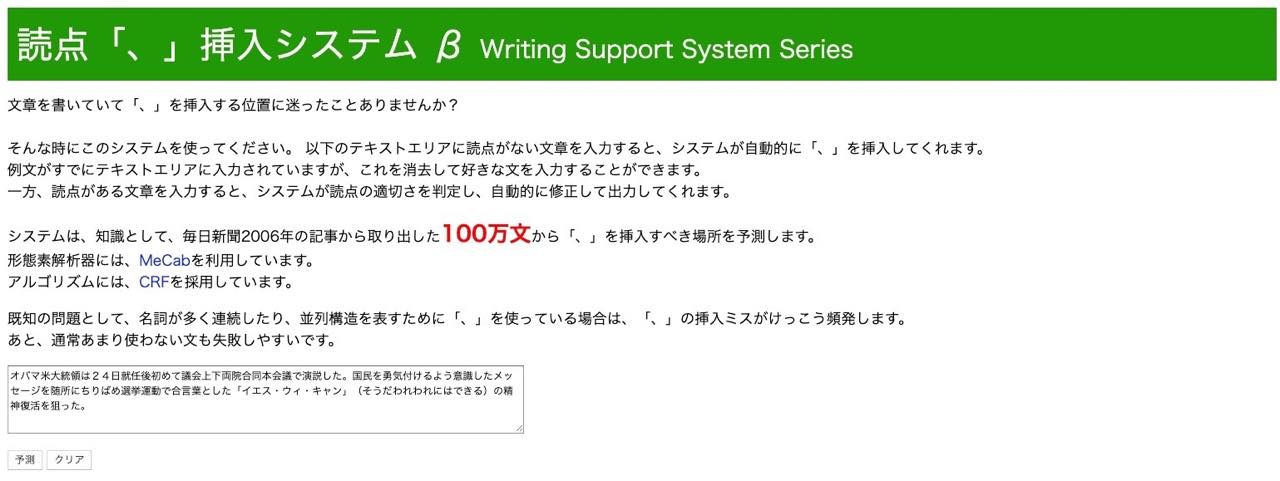

読点「、」挿入システム

なんと、自動で文章に読点(、)を挿入してくれるという驚きのツール。

すでに読点が付いている文章を入れると、システムが修正も行ってくれるすぐれもの。

毎日新聞の100万字からなるデータベースを元にしているということで、これで挿入ミスが発生しない文章はクセがない文章という基準にもなりそうですね。

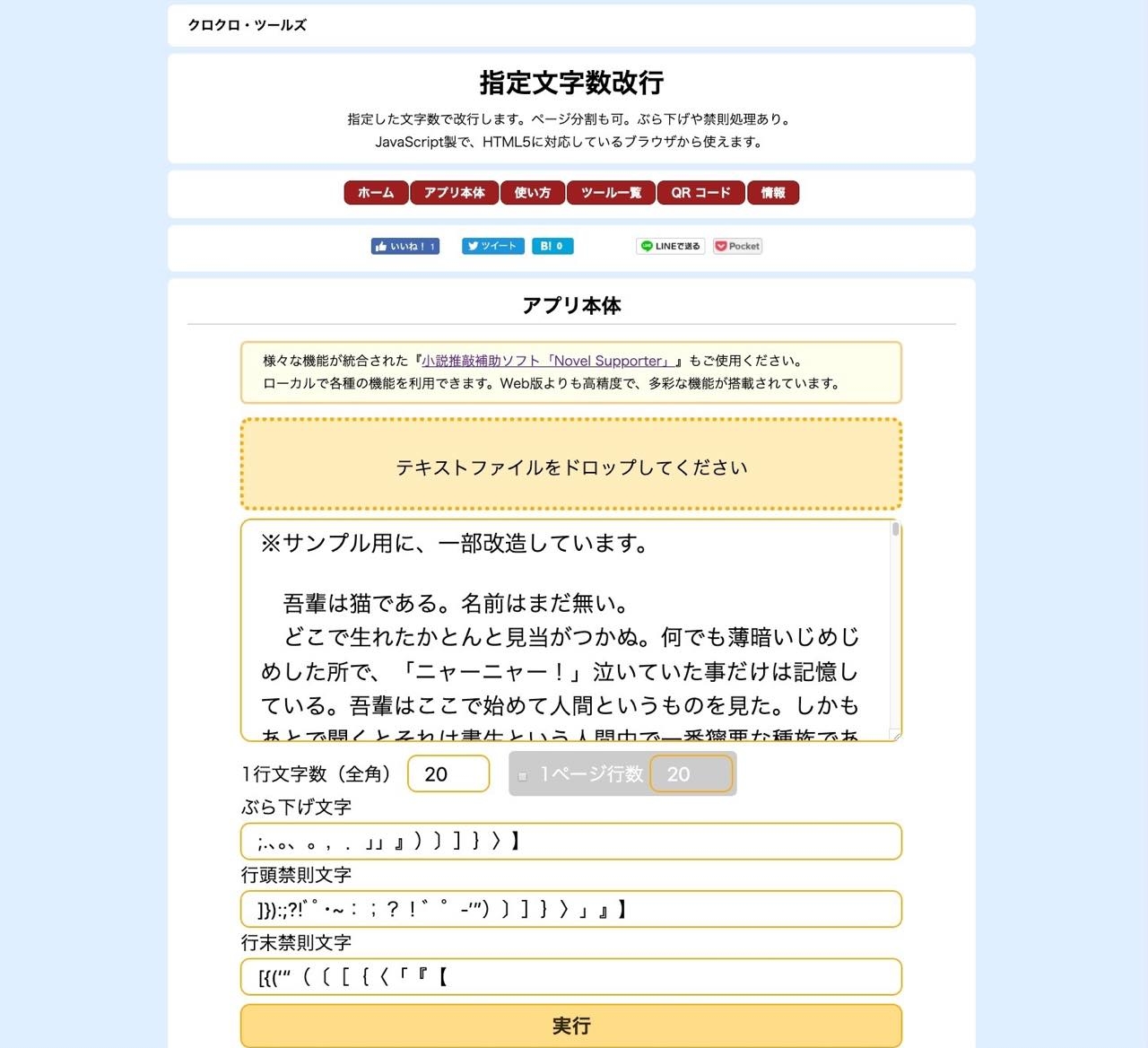

指定文字数改行

あらかじめ指定した文字数で文章を改行・整形してくれるツール。

ぶら下がりや禁則文字などの処理も自動で行ってくれます。

メールや投稿小説などの見栄え確認などに使えますね。

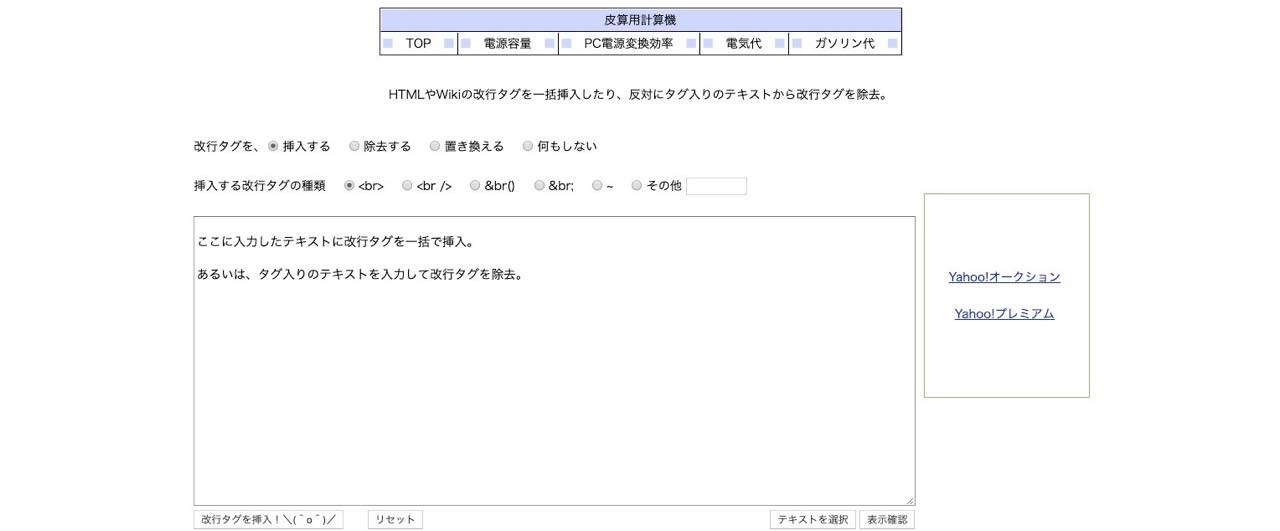

HTMLやWikiの改行タグ自動挿入機

ブロガーに便利な改行タグを自動挿入してくれるツール。

HTMLの改行タグ(br)だけでなく、wiki構文の改行タグ(&br()、&br;)の挿入ができるのもポイント。

逆に、文章から上記タグを削除することも可能です。

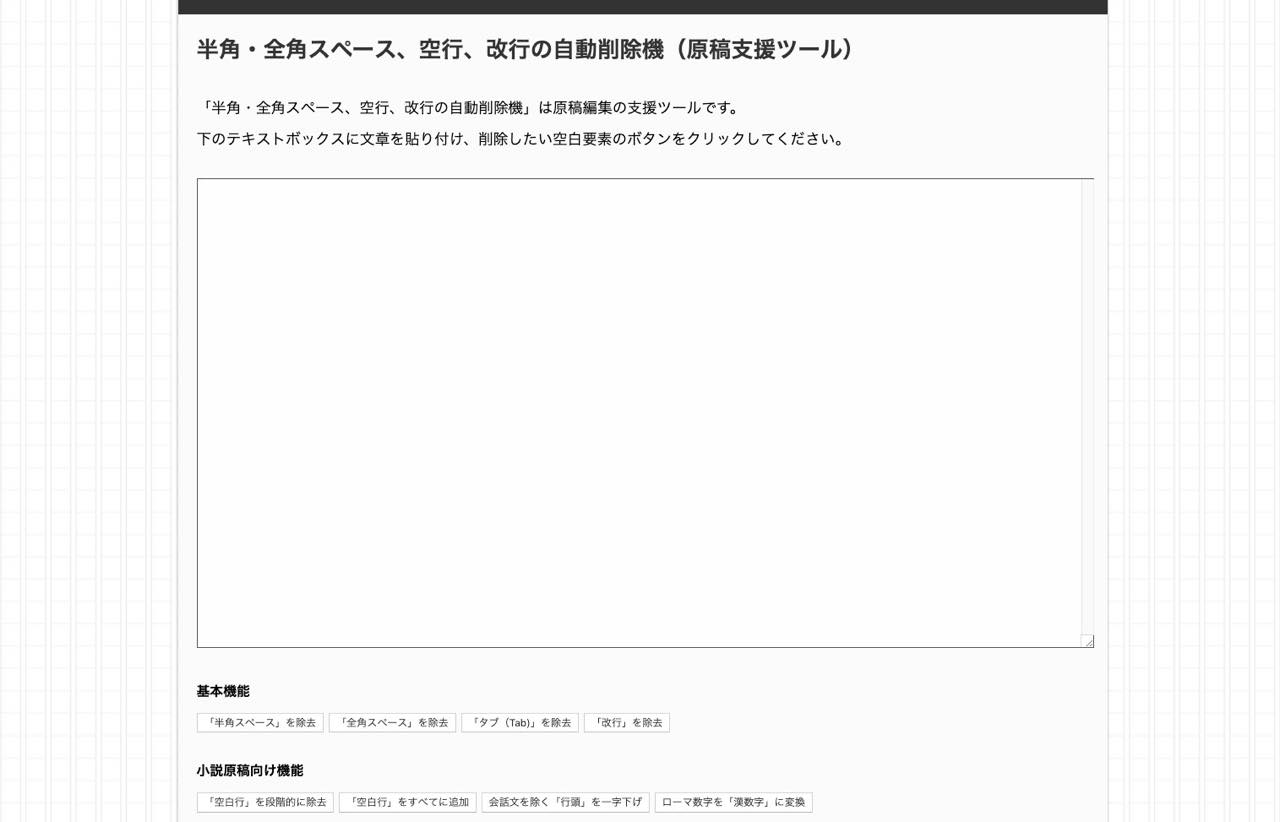

半角・全角スペース、空行、改行の自動削除機

改行や空白行、スペース・タブなどを削除して文字を詰めてくれるツール。

正確な文字数を測定したいときや、ネット小説を電子書籍化するときなどに役立ちそうです。

半角・全角スペース、空行、改行の自動削除機(原稿支援ツール)

文章は読者のもの。

というわけで、今回はここまで。

紙の本が隆盛の時代は、印刷媒体ごとのフォーマットに従って最適な文章バランスになるように句読点や改行などを工夫していましたし、黎明期のネットでも文章フォーマットは比較的厳密に設定されており、造り手側もDTP的な意識が強かったように思います。

しかし、現在は閲覧媒体もパソコンの大画面化からスマホまで実に多種多様になり、読者によって文章がどのタイミングで改行(折返し)されるか、書き手側もコントロールできない状態です。

そんな時代に、書き手ができる対策といえば、

どんな媒体でも読みやすいような句読点・改行のバランスを心がけること

これに尽きるかと。

なるべく短く、簡潔に書くというのも一つの解決策です。

-

-

無料で使えるおすすめのアウトラインプロセッサー13選【小説家・ライター向け】

続きを見る

ゆっくり直す時間がない人は、おすすめツールで紹介した『文賢』 のような文章校正ソフトを活用して、まとめて処理してしまうというのもアリかもしれません。

-

-

【無料/有料】現役ライターおすすめ日本語文章校正ツール9選【比較あり】

続きを見る

最初に書いたように、文章によって最適な句読点・改行のタイミングや量は異なるので、読者になったつもりで読み直し、時には音読しながら、最適なバランスを模索してみてくださいね。

[itemlink post_id="10833"]