- 文章が下手なことを、なんとか解決したい。

- メールや仕事の書類など、下手な文章で相手をイライラさせてしまわないか心配になる。自分でも書いていてもどかしいし・・・。

- 簡単に文章下手を直す方法を教えて!

そんな悩みをお持ちのあなたのために、文章が下手な人の特徴や原因、具体的な解決方法をまとめてみました。

文章作成を強力にサポートしてくれるおすすめツールなども紹介しているので、この記事を読んでしっかり対策すれば、「文章が下手」と言われることがなくなるはず。

伝えたいことがうまく書けずにイライラするのはもうウンザリ・・・という方は、ぜひ最後までご覧ください。

記事を読むのが面倒な方は、まとめだけチェックすればOKです。

スポンサーリンク

文章が下手な人の特徴10選

結論がはっきりしていない

結論が明確でなかったり、最後まで結論を出し惜しみしている文章は、読者も、

結局、何が言いたいの?

と首を傾げてしまいます。

特に、文章を書きながら考えを整理していくタイプの人の場合、最初に書いた文章のままだと話題があちこちに飛んでしまい、読みづらいことこの上ありません。

また、結論がはっきりしていても、根拠が明確でないと説得力がなくなってしまいます。

必ずしもエビデンスを引っ張り出してくる必要はありませんが、自分の体験談にせよ何にせよ、その結論に至った経緯はしっかりと説明しましょう。

文章の構造がおかしい

結論も根拠も示されているのに、説得力が弱かったり読みづらかったりする文章は、文章の「構造」に問題があります。

論理的な文章はしっかりとした構造を持っています。これらは型を覚えることで誰でも身につけることができますよ。

自己主張が強い

結論が明確だけど、なんか下手・・・?となる文章が陥ってしまいがちなのがこれ。

主張があまりにも独善的だったり、一方的だったりすると、読み手は心を閉ざしてしまいます。求められていない自分語りも無意味です。

文章を書くときは読者目線で。

- 相手は何を求めているのか?

- 相手に何をうながしたいのか?

これらを常に考えながら、適切な内容を考えましょう。

やたらと比喩を使いたがる

無理して凝った比喩を使おうとすると、意味が伝わりづらくなりかえって逆効果です。

難解な表現や複雑な漢字をわざと使ったり、安易な四字熟語や慣用句を多用するのも、こういったタイプの人にありがちな文章ですね。

一文が長い

主語と述語が複数あったり、修飾語がやたらと長かったりして一文が長すぎる文章は、読みづらい文章の典型です。

一文の適切な長さは40文字前後(30〜50文字)。80文字を超えると読みづらくなります。

とはいっても、同じ長さの文章ばかり続くとそれはそれで読みにくかったり退屈だったりするので、適度にリズムを付けながら最適なバランスを模索しましょう。

誤字脱字・表記ゆれが多い

斬新なアイデアも、精緻な論理構造も、美麗な表現も。文章中に誤字脱字があるだけで台無しです。

最近増えているのがタイプミスや変換間違い。これらが多い文章は、推敲(校正)していないことが丸わかりです。

また、同じ文章の中で漢字のひらき(漢字→ひらがな)が統一されていないと、読み手にちぐはぐな印象を与えてしまいます。

こういった表記ルールは、事前にリストを作っておくといいですね。

句読点の付け方が適切でない

句読点が少なすぎたり、逆に多すぎたりする文章も非常に読みづらく感じます。

句読点の付け方一つで意味が間違って伝わったり、読み心地が変わったりします。奥が深い世界ですね。

ひらがなと漢字のバランスがおかしい

ひらがなや漢字のどちらか一方が多すぎる文章も、読みづらい文章の代表例です。

一般的にひらがなと漢字のバランスは7:3くらいが適切と言われていますが、内容な読者に与える印象によって多少変わってきますので注意しましょう。

-

-

【保存版】漢字・ひらがな使い分けルール200+ツール3選【超便利】

続きを見る

文末がすべて同じ

文章の採点をする人などは、全体の「文末」だけをざっと見るだけで、その出来を判断できるといいます。

「〜だ」「〜です」など、同じ結びの文ばかりが続くと、読み心地も悪くなってしまいます。

-

-

文末表現に変化(バリエーション)をつける12の方法【具体例あり】

続きを見る

日本語の基本ルールを守っていない

日本語を書く上で基本的なルールが守れていないと、文章自体の質も低く見られてしまいます。

- 文末の括弧は句点の前に挿入する

- 括弧内の文章を句点で終えない

- 三点リーダやダーシは2つ並べて使う

これらは一例に過ぎませんが、こういったごく初歩的なルールすら守れていない文章が意外と多かったりします。

下手な文章を書いてしまう5つの原因

何を書くべきかわかっていない

結論がはっきりとしていなかったり、文章の構造がおかしかったりするのは、書き手自身が「何を書くべきなのか?」を把握していない可能性が高いです。

文章を書きながら考えを整理していくタイプの人も、自分が書きたいこと(書くべきこと)が明確になったら、あらためてしっかり結論に沿った文章に書き直しましょう。

リサーチ不足

結論の根拠がない文章は、単なる調査不足であるケースが多いようです。

文章を一通り書き終わってからでも、根拠が弱いと感じる部分があれば、しっかりとリサーチし直すようにしましょう。

読者目線が足りない

ひとりよがりな文章だったり、逆に徹底的に「他人事」としてしか考えていない書き手の文章が、読者に刺さるはずありません。

文章は、読み手の気持ちになって書くのが基本中の基本。

妙に偉そうな表現になっていたり、突き放した言い方しかできないのも、文章の内容を「自分ごと」として捉えていないせいなのかもしれません。

名文に対する憧れが強い

綺麗な文章、カッコいい文章を書こう!という意識があまりにも強すぎると、文章は読者の手から離れていってしまいます。

こういったタイプの人は、「文章が下手」と言われてしまう原因も、

自分には名文家のような才能(文才)がないから・・・。

こんなふうに思っているのかもしれませんね。

書き終えた文章を見直さない

あまりにも多い誤字脱字も、長すぎる一文も、構造破綻も、バラバラな表記ルールも、ちぐはぐな文章リズムも。

すべては「見直し不足」が原因です。

読者目線でしっかりと校正・推敲を行う姿勢さえあれば、後はほんの少しのコツを覚えるだけで「文章下手」などとは呼ばれないはずですからね。

「文章が下手」と言われないための対策3つ

いきなり書きはじめない

文章を書きはじめる前に、その文章を書く目的(ゴール)を明確にしておきましょう。

さらに目的に沿って、文章全体をどういった結論でまとめるのか?も、あらかじめ決めておいたほうがいいですね。

書きながら考えを整理する人も、そのときに書いた文章は本番原稿とは別にして、あくまで参考程度に留めておくのがおすすめです。

-

-

文章力がない社会人必見。永久保存すべきたった1つの文章を書くコツ

続きを見る

フレームワークを使う

目的と結論がある程度明確になったら、次は全体の構造を組み立てる作業も事前に行ってしましょう。

一通り書き上げてから構造を整理し直す方法もありますが、慣れないうちはあらかじめ構造を決めておいたほうがスムーズに作業が進みます。

文章構造にはフレームワーク(型)がいくつかあるので、これらをそのまま使うのがおすすめですよ。

-

-

文章が超わかりやすくなる「PREP法」とは?【使い方・トレーニング解説】

続きを見る

必ず校正・推敲をする

どんなやり方で文章を書いても、書き終わったら必ず何度も読み返して校正・推敲を加えるようにしましょう。

- 本当にこの一文は必要か?

- 他にもっと良いいい回しはないか?

こういったことを一つひとつ考えながら、できるだけ短く、簡潔に直していきます。

誤字脱字やタイプミスなどを見つけるのが苦手だったり面倒だったりする方は、次項で紹介している「文章校正ツール」を使うのがおすすめです。

さらに声に出して読み返したり、テキスト音声化アプリなどを使って耳から文章を確認すると、リズム感などがわかりやすくなりますよ。

-

-

【無料あり】音声読み上げアプリ・サイトおすすめ15選(PC/スマホ)

続きを見る

おすすめの文章作成サポートツール3選

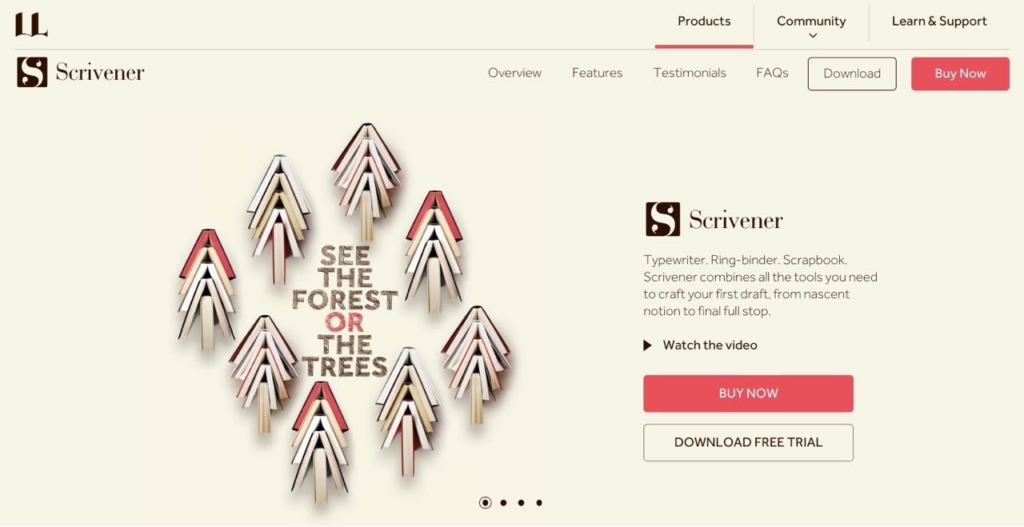

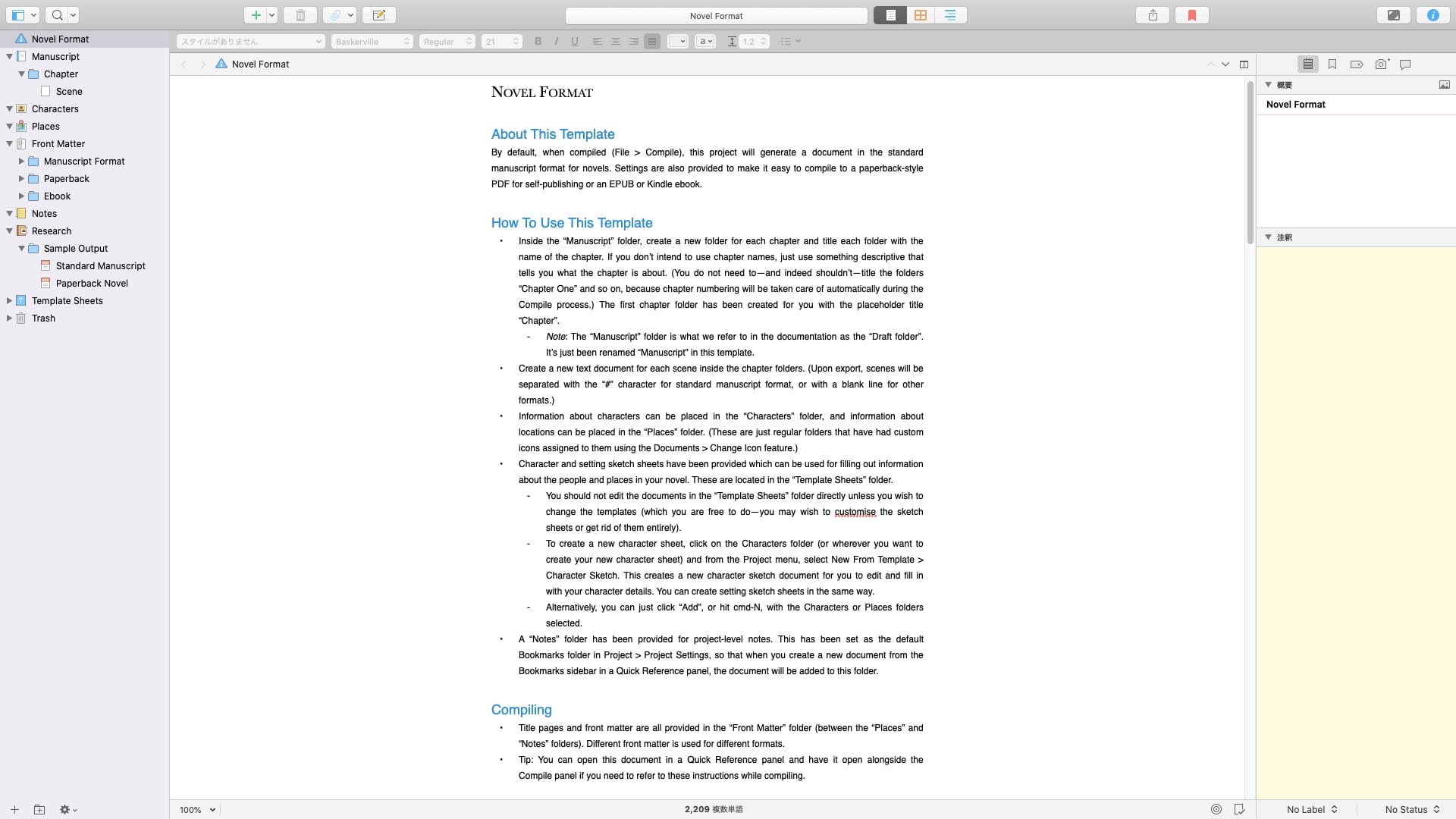

Scrivener

事前の資料集めからアイデア出し、原稿執筆からリライトまでこれだけで行えてしまう、プロも御用達の高機能文章作成ツールがこちら。

ひとつのファイルに原稿データや関連資料などをひとまとめにしておくことが可能なのもポイント。メモや用語集なども含め、いつでも手軽に参照することができます。

修正前の原稿を履歴としていくらでも残しておくことができるので、後から振り返るのも簡単ですよ。

Scrivener-

-

Scrivener3徹底レビュー:小説・論文作成のベストアプリ【使い方も解説】

続きを見る

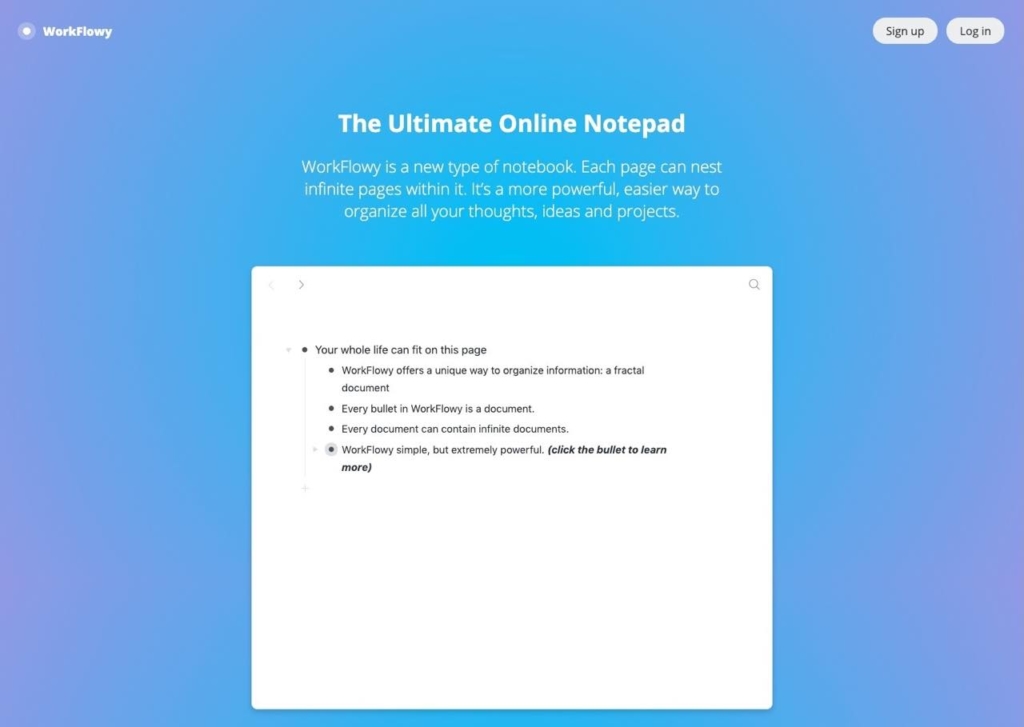

Workflowy

ブレインストーミングや集めた情報・アイデアの整理から構造化まで行うのにぴったりのアプリがこちら。

いわゆる「アウトラインプロセッサ(アウトライナー)」と呼ばれるエディタで、キーワードや文章を箇条書きでどんどん書き出し、ドラッグ&ドロップで簡単に順番を入れ替えたり、階層化することが可能なのが大きな特徴です。

似たアプリは他にもいろいろありますが、一番動作が軽くてシンプルなこちらが特におすすめですね。

WorkFlowy文賢

書き終えた文章の校正・推敲をする際に便利なのがこちらのツール。

誤字脱字や文章の誤りをAIが自動で発見してくれる機能のほか、豊富な表現データベースを活用して文章をより適切かつ効果的なものに書き直すことが可能です。

料金が少し高めだが、毎日のように仕事で文章を書く人にしてみたら、時短や質の向上効果を考えれば、決して損な投資ではないはずですよ。

文章作成アドバイスツール【文賢】-

-

「文賢は使えない」評判は本当?損をしない使い方7選【レビューあり】

続きを見る

まとめ

今回は、「文章が下手」と言われてしまう人の特徴や原因、具体的な解決策について解説しました。

最後にもう一度、記事の内容をおさらい。

文章が下手な人の特徴

- 結論不足

- 構造崩壊

- 根拠なし

- 比喩過多

- 自分目線

- 長文

- 誤字脱字・表記ゆれ

- ひらがなor漢字過剰

- 文末バリエーション不足

- 日本語ルール違反

下手な文章になる原因

- 目的・結論の理解不足

- リサーチ不足

- 読者目線不在

- 名文礼賛思考

- 見直し不足

文章下手の解決策

- 事前準備

- フレームワーク活用

- 徹底校正・推敲

文章作成アプリや校正ツールに関しては、別記事でも詳しく紹介していますので、気になる方はあわせてどうぞ。

-

-

有料ツールを代替できる文章作成ソフトおすすめ9選【無料でもOK】

続きを見る

-

-

【無料/有料】現役ライターおすすめ日本語文章校正ツール9選【比較あり】

続きを見る

文章が下手な人は、頭が悪いわけでは決してありません。

ただ単に、文章の書き方を知らないだけです。

名文家を目指すならいざ知らず、仕事や日常生活で相手に適切に伝える(伝わる)文章を書くテクニックは勉強次第で誰でも身につけることができます。

文章は毎日のように書いているのに、なかなか上達しない・・・。

こんな人は、手軽にプロの文章テクニックが学べる文章講座を試してみるのもおすすめです。

最近はオンラインや通信教材で学べるものも増えているので、短期間で必要なノウハウだけを効率よく学ぶことができますよ。

文章下手は仕事の効率を下げるだけでなく、時には致命的なミス・失敗にもつながりかねません。

一刻も早く対策のための一歩を、ぜひ。

-

-

無料あり:現役ライターおすすめオンライン文章講座5選【33種比較】

続きを見る